DfAM让增材制造“造物不止于形”

千百年来,人类制造技术发展的绝大多数努力集中在了形状塑造上,并且这种趋势一直延续到现代,从石器打磨到陶器塑形,从浇铸青铜器到制作木质家具,从金属切削到单晶硅片光蚀刻,对材料形状的加工长期以来一直是人们赋予制品以功能的主要手段。

与之相比,人类在发现、利用材料方面的进步要慢许多,第一次工业革命后的一百余年时间里,精炼钢材、有色金属、合金材料、工程陶瓷、人造单晶材料等高性能材料才陆续登上制造业舞台。

与利用材料相比,改进材料物性提升制品性能的研究则更为初级。直到2011年6月美国政府发布材料基因组计划(MGI),对新材料物性与材料配方关系的研究,才开始摆脱研究者的科学直觉和大量重复的“尝试法”实验的低层次局面。

▌“造物不止于形”是大势所趋

传统制造方式普遍建立在对单一均值材料的等材、减材制造模式之上,其所能提供干预材料物性的手段很少,制造复杂结构的方法也十分有限,这限制了材料、功能与制造技术的协同发展。增材制造技术的出现,从根本上改变了传统制造技术与材料、结构、功能相互割裂的发展局面。

图1 传统CNC加工

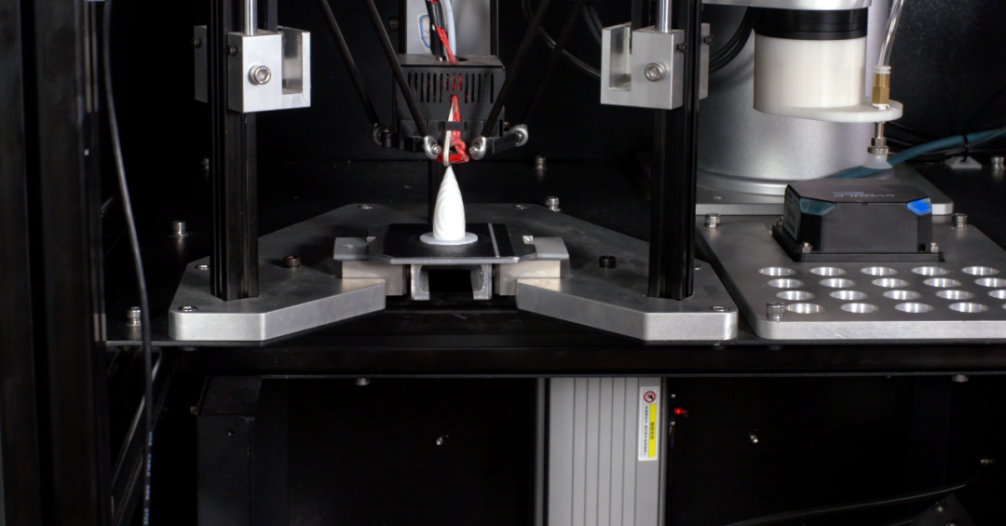

图2 增材制造(德迪工艺混合智能制造流水线FDM工位)

任何制造过程本质上都是将设计信息承载到物质的过程,增材制造让我们有充分的理由相信“造物不止于形”这一制造理念的可行性。增材制造技术有足够的潜力推动制品性能迎来新一轮重大升级,从而再次赋能制造业,选自安世增材CTO俞红祥增材制造三部曲。

▌增材制造与正向设计相辅相成

将传统制造的设计方法与评价标准迁移到增材制造应用的实践中,两者在多方面表现出了冲突性。因此,增材技术还需与之匹配的设计理念才能付诸实践。我们把面向增材制造的设计方法称为DfAM(Design for Additive Manufacturing),包括从产品功能需求出发的正向设计、从产品性能改进出发的增材制造再设计、从增材工艺约束出发的制造优化设计等等。

正向设计是增材制造带来“破坏力”的革新。它让设计师抛弃了传统制造手段的束缚,能真正从产品的功能需求出发,设计出功能强大、省材、高效率的结构形式,颠覆传统设计思维的桎梏。

▌正向设计在DfAM实践中的关键要素

第一项关键要素是创成式设计。不同于传统的设计方法,创成式设计发挥算法和人工智能的长处,设计师只需要提供必要的设计限制,其余的交给算法来创造。

图3 创成式设计的3D打印鞋底

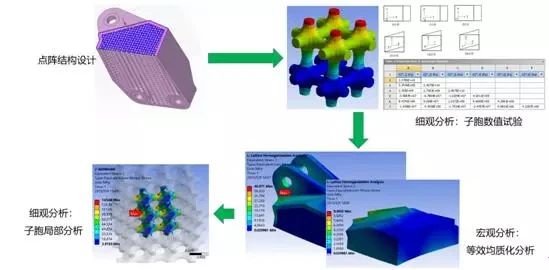

第二项关键要素是多尺度仿真,因为增材制造过程跨越了广泛的时空尺度。在空间维度,材料的晶体结构在纳米级别,点阵或多孔结构的特征尺寸在毫米级别,而目前最大的增材制造整体结构已经达到十数米的级别。在时间维度,单个熔池的寿命在毫秒级别,单个片层的扫描时间在分钟级别,而整个零件的制造过程长达数天或数周的时间。

▌DfAM的完整流程

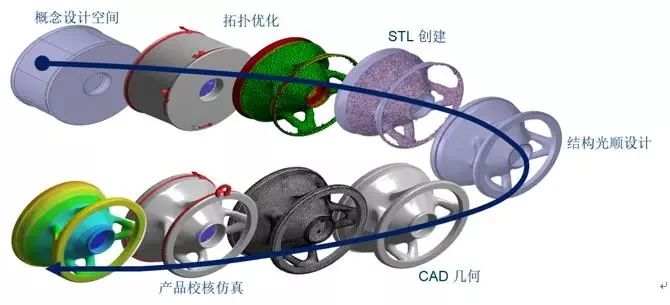

以最常见的拓扑优化和点阵结构为例,一个完整的面向增材制造的设计流程通常包括如下几个步骤:

Step 1 拓扑优化:确定架构设计方案。

Step 2 结构设计:模型光顺处理、实体化、点阵结构设计等。

Step 3 参数优化:在初始设计方案的基础上进一步优化设计方案。

Step 4 设计验证:对设计方案进行性能和工艺仿真。

在具体的产品设计过程中,很难有案例只经过了这四个步骤就完成了完美的设计方案,其过程往往需要经过多轮迭代优化。

图4 DfAM完整流程

图5 点阵结构多尺度分析基本流程

▌如何培养DfAM设计思维

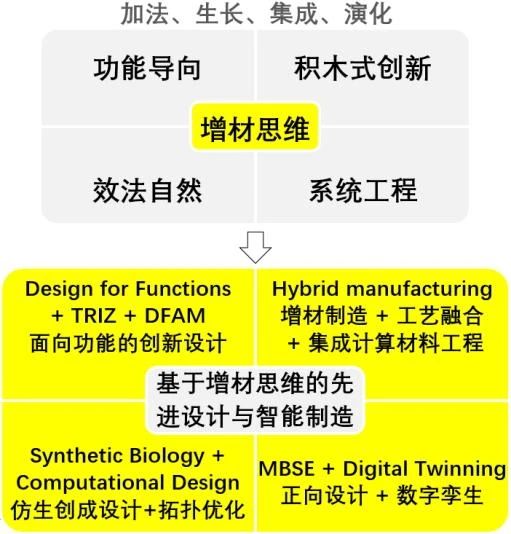

在实现材尽其能、物尽其用,释放复杂成形能力的表象下,增材制造的真正价值在于回归设计本源,回归产品功能,重塑增材思维,实现造物不止于形的造物革命。作为新一代的物质生产技术,它将与新一代信息技术深度融合,成为第四次工业革命的核心技术引擎。

图6 基于增材思维的先进设计与智能制造

近期,由安世亚太翻译出版的《增材制造设计(DfAM)指南》正在热销,作者是瑞典隆德大学的三位学者。

增材制造设计(DfAM)指南

作者:[新西兰]奥拉夫·迪格尔(Olaf,Diegel),[瑞典]阿克塞尔·诺丁(Axel,Nordin),[瑞典]达米恩·莫特(Damien,Motte)

本书就如何面向增材工艺设计零组件以获取成本和性能的最大收益,提供了详尽的指南和丰富的案例,包括增材制造导论、增材制造工艺、增材设计战略、增材设计分析优化工具、零件合并准则、增材工艺工夹具设计准则、面向聚合物和金属的增材设计、后处理、以及增材制造的健康安全和零件认证、增材制造的未来等章节。

作为全球增材设计专著,本书中译本将为我国增材产业从业者、工业产品研发设计、工艺和制造人员,带来全方位的以增材思维驱动的增材设计细节知识和工程应用经验分享。